Здравствуйте!

Пенза и полеты в небо.

Его винты поют, как струны…

Смотри: недрогнувший пилот

К слепому солнцу над трибуной

Стремит свой винтовой полет…Александр Блок. «Авиатор», 1910—1912.

Следующим после А.А. Васильева авиатором, прилетевшим в Пензу на поле в районе, так называемой, "Манчжурии", был его друг и соратник Александр Алексеевич Кузьминский ( ещё об этом лётном поле, а также об А.А. Васильеве см. в теме В.С. Гризодубова ) Это случилось 1 июля 1912. И это был его первый большой полёт в России.

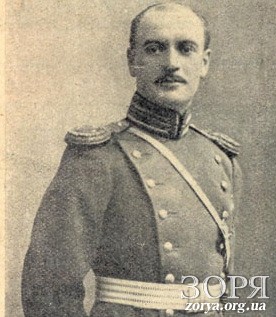

Александр Кузминский (1881—1930) был сыном известного сенатора, «его превосходительства» Александра Михайловича Кузминского и его супруги писательницы Татьяны Андреевны Берс. Ее старшая сестра Софья Андреевна была замужем за писателем графом Львом Толстым. Таким образом, авиатор Александр Кузминский приходился племянником самому Льву Толстому.

Родился он в Харькове. Александр Александрович имел даже чиновничий чин коллежского секретаря, причислен был к Министерству финансов. Но смыслом его жизни были не чиновничьи будни, а полеты! Летать он учился, так же как и Васильев, в авиашколе Блерио во Франции.

«Когда я, решив окончательно посвятить себя авиации, уехал учиться летать во Францию, — вспоминал летчик, — знакомые, соболезнуя моим родителям, говорили: «Бедные старики Кузьминские, у них три сына, а четвертый — авиатор».

Диплом пилота-авиатора племянник Толстого получил 19 сентября 1910 года. В один день с его другом Александром Алексеевичем Васильевым (1882—1918) — одним из первых дореволюционных пилотов авиаторов, первым посетившим на самолёте Пензу.Летная школа профессора Коллэна находилась в полусотне километров от Парижа, в городке Этамп. Здесь Кузминский и Васильев познакомились, и здесь же два друга обучались практическому летному делу, осваивая аэроплан «Блерио» и особенности его мотора. На занятиях в авиашколе друзья научились поднимать аппарат с земли, пролетать до конца аэродрома и тихо спускаться, оставалось только освоить разворот. Однако «профессор» Коллэн сам не умел летать на аппарате, а, значит, не мог научить своих учеников таким необходимым навыкам. Помог молодым пилотам французский военный летчик лейтенант Беланже.

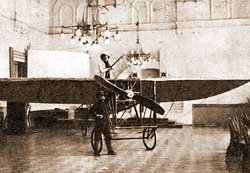

Еще в июле 1909-го Кузминский заказал себе в Париже аэроплан на заводе «Блерио». Успешно освоив программу и купив на собственные и заемные средства два аппарата, Кузминский и Васильев стали совершать первые полеты на родине.

С 1912 г. Кузьминский демонстрировал полеты в России, Китае, Вьетнаме, Камбодже, Индонезии. В том же году предпринял большую поездку по Европейской России и Сибири, где до него полетов еще не было. Первый полет он, как уже говорилось выше, совершил в Пензе, второй — в Самаре, третий — в Златоусте.

Первые полеты Кузминского на родине были не всегда удачны. Но затем он совершил удивительное путешествие со своим аэропланом на Дальний Восток, показывая полеты населению Харбина, Мукдена, Пекина, затем летал в Камбодже, Индонезии. О его полете над Тегераном можно было прочесть следующее:

«Первый полет в Персии

11-го января в стране Льва и Солнца впервые поднялся аэроплан, на котором летел наш соотечественник Кузминский. Появление аэроплана произвело на персов сильное впечатление. На полетах присутствовали шах с сановниками, масса народа, вся русская колония, русский отряд».

Газета «Екатеринославская почта» 2 апреля писала:

«Вчера около 6 часов пополудни состоялся полет А. А. Кузминского. Плавно оторвавшись от земли, он поднялся на высоту около 800 метров и, описав в воздухе два кругообразных виража, спокойно стал спускаться к месту подъема. При спуске крыло аэроплана зацепилось за забор и было повреждено. Авиатор спрыгнул благополучно с аппарата и был встречен многочисленной публикой восторженными овациями».В той же газете появилась беседа с авиатором:

— Вы просите сообщить, какую систему аэропланов я считаю лучшей? С удовольствием отвечаю. Безусловно, как для спортивных, так и для военных целей (особенно при рекогносцировках) выше всех нужно поставить монопланы, из которых лучшим типом является Блерио с мотором «Гном». Простота устройства, позволяющая разобрать и собрать аппарат в 20 минут, легкость управления, быстрота, доходящая до 172 верст (рекорд Ведрина), необычайная красота — все это вместе взятое заставляет спортсмена и военного летчика остановиться на Блерио.

— Скажите, Александр Александрович, давно ли вы летаете и где были ваши полеты?

— Я летаю около полутора лет. Участвовал в воздухоплавательных состязаниях в СПБ, Москве, Милане, а после этого летал в Киеве, Ростове, Туле, Екатеринодаре, по всему крымско-кавказскому побережью. Полет в Екатеринослав является по счету моим 39-м публичным полетом.

— Почему вы не приняли участия в перелете СПБ — Москва?

— Для этого перелета я заказал специальный аппарат, на котором теперь постоянно летаю. Но внезапная болезнь принудила меня отказаться от состязания, и я уступил аппарат Васильеву, своему товарищу по школе Блерио.

— Как относился Лев Николаевич к воздухоплаванию?

— Взгляд Льва Николаевича известен. Воздухоплавание — могущественное средство к единению людей. В недалеком будущем оно несет с собою уничтожение таких понятий как границы, разъединяющие государства. Однако когда авиатор Ефимов предложил совершить полет в Ясной Поляне, Лев Николаевич ответил: «Не надо. Люди не галки». Впрочем, это было сказано Львом Николаевичем накануне его ухода.

«На столе Александра Александровича, отметил корреспондент местной газеты, мы заметили фотографию с изображением разбитого аппарата. На наш вопрос «Что это такое?» авиатор кратко ответил: «Мое Mеmеnto mori». («Думай о смерти»).

Интересно, что писали пензенские газеты о прилёте этого лётчика?

рисунок из журнала того времени: "Лётчик и смерть у него за спиной"

В мае 1914-го трагически погиб во время полета его двоюродный брат поручик Кузминский. Пресса писала: «Он летел 16 мая на «Ньюпоре» с пассажиром поручиком Тустановским и упал с высоты 150 метров. Аппарат разбит, Кузминский получил тяжкие повреждения, от которых через полтора часа скончался. Тустановский получил общее сотрясение и ушибы всего тела. Погибшему летчику 27 лет. Он окончил Севастопольскую авиационную школу».

Сам Александр Кузминский в это время работал летчиком-испытателем на авиазаводе Щетинина (ПРТВ) в Петербурге. Но и смерть брата не остановила его.

Авиаторы Васильев и Кузьминский 28 мая (10 июня) 1914 года впервые демонстрировали в Лодзи (Польша) мёртвые петли, полёты вниз головой, скольжение на крыло и т. д. Газеты писали: «Героем дня оказался Кузьминский. Красивы были мёртвые петли Васильева. В воздухе все его эволюции были эффектны, но при спуске случилась небольшая катастрофа. Спускаясь на землю около самого барьера, отделявшего ипподром от рублевых мест, переполненных публикой, авиатор не был уже в состоянии выровнять аэроплан, и последний с бешено вращающимся пропеллером наскочил на решетку. К счастью, последняя оказалась прочной, и благодаря этому никто из публики не пострадал. Пропеллер разбило вдребезги. Авиатор невредим».

С началом Первой мировой войны Александр Кузминский добровольно пошел на фронт, но потерпел аварию и вернулся на завод. Вскоре, 18 февраля 1915 года, был арестован и обвинён в шпионаже и мародерстве полковник русской армии Сергей Николаевич Мясоедов. Уже 20 марта его повесили по ложному обвинению. Под горячую руку арестовали и авиатора Кузминского, о чем писал в своих дневниках «Дни скорби» барон Николай Врангель. Но затем все обошлось. После революции Александр Александрович работал консультантом в «Главвоздухфлоте».

Александр Кузминский - автор «Записок русского авиатора» (1925), отрывки из которых печатались в газете «Советская Россия» (1982), в книге «Поэма о крыльях» (1988). В. Чабаненко. (1-й том).

лётчик Павел Андрианович Кузнецов - один из первых русских авиаторов, преподаватель лётного дела в авиационной школе в Одессе и автор первого в России руководства для лётчиков, родился в крестьянской семье в селе ЛУКИНА ПОЛЯНА Нижнеломовского района Пензенской области. В 1894 г. окончил Пензенское железнодорожное училище, служил техником-строителем, путешествовал по России. В 1909 г. обучался в авиационных школах Парижа, на аэроплане «Блерио» совершил турне по России, полеты в Бухаресте м СПб. В поездках его сопровождала жена Домникия Илларионовна, которую печать тех лет называла первой русской женщиной-авиатором.

Павел Андрианович Кузнецов (1875–1963), уроженец села Лукина Поляна Пензенской губернии, был преуспевающим техником-строителем. Техническое образование получил в Пензенском техническом железнодорожном училище. Будучи в Москве осенью 1909 года, был потрясен полетами французского авиатора Леганье. Павел Андрианович бросил работу и уехал в Париж. Имеющихся у него средств вполне хватало на покупку аэроплана и оплату обучения в одной из французских авиашкол. В Париже П.А. Кузнецов заказал себе лучший на тот момент аэроплан «Блерио-XI». Но заказов у Блерио было много, небольшая авиа-мастерская едва справлялась с их выполнением. Ждать аэроплан, а затем и свою очередь на обучение – долго. Ждать мочи нет! И Павел Андрианович параллельно поступил в школу Фармана, там учили летать на принадлежавших школе аппаратах. Пока шло обучение у Фармана, был построен заказанный у Блерио аэроплан, и Кузнецов смог учиться одновременно в двух школах. Благо они обе базировались на аэродроме в Мурмелоне. В школе Фармана его учителями были сам Фарман и Ефимов, а в школе Блерио – известный авиатор и будущий авиаконструктор Моран.

Завершив обучение, П.А. Кузнецов экзамен держать не стал, а вернулся в Россию. В 1910 году он участвовал в авиационном празднике воздухоплавания в Москве. А затем по приглашению президента Одесского аэроклуба А.А. Анатра уехал в Одессу, где в начале августа 1910 года сдал экзамен на звание пилота-авиатора (диплом №4 О.А.-К. вручен 16.11.1910) и стал преподавателем в офицерской авиашколе, действующей при Одесском аэроклубе. Судя по датам публикаций, первыми его учениками были одессит Абрам Райгородский и подпоручик Х.Ф. Стаматьев – начальник Военной школы авиации О.А.-К. Там же, в Одессе, Павел Андреевич написал и издал две книги: первый учебник пилотирования – «Обучение летанию на аэроплане» (1910–1911) и техническое «Описание аэроплана Блерио №11» (1911).

Но зарплата инструктора не очень высока. И уже в августе 1910 года авиатор начал разъезжать по городам России с демонстрационными полетами, выступал с лекциями о развитии воздухоплавания. Эти платные лекции и аэрошоу начала века были основным источником дохода первых авиаторов. И надо заметить, источником доходов весьма немалых. Посмотреть, как люди летают, публика валила валом! Нескольких выступлений в разных городах с лихвой хватало и на безбедную жизнь, и на покупку нового аэроплана.

Журнал «Одесские новости» №8310 за вторник, 4(17) января 1911 года (стр. 5), писал: «Пилоту-авиатору одесского аэроклуба П. Кузнецову, как нам сообщают, выдана грамота на звание пилота Всероссийским аэроклубом в Петербурге. Таким образом, в настоящее время звание пилотов-авиаторов Всероссийского аэроклуба имеют пока четыре человека гг. Сегно, Уточкин, барон Крум и Кузнецов. Авиатор Кузнецов предпринял поездку по городам России, где будет читать лекции по воздухоплаванию. Такие лекции прочитаны уже им во Пскове, Двинске и Ковно».

В этих поездках Павла Андриановича неизменно сопровождала очаровательная жена Домникия Иларионовна Кузнецова-Новолейник, помогавшая ему во всем. Занималась она не только организационными вопросами, но и техническим обеспечением полетов, что свидетельствует о хорошем знании материальной части аэроплана «Блерио-ХI». Стоит ли удивляться, что в один прекрасный момент муж услышал требование любимой жены: «Сама хочу летать!»

Кузнецова-Новолейник Фотография рядом с самолетом

Отказать было невозможно. Тем более что уже существовал прецедент. Одесситка госпожа Немцеева не пропускала ни одной возможности подняться в воздух в качестве пассажира и уже летом 1910 года уговорила С.И. Уточкина давать ей уроки летания.

Надо отдать должное смелости Д.И. Кузнецовой-Новолейник. Летать тогда на первых аэропланах было очень опасно. К примеру, только за период обучения её муж трижды терпел аварии. Падения и поломки сопровождали лётчиков в течение всей летной жизни. Аэропланы были не совершенны и часто капризничали.

Ко всему прочему аппарат был одноместным, и дать жене практические уроки летания Павел Андрианович не мог.

К весне 1911 года супруги сочли, что Домникия Иларионовна достаточно теоретически подготовлена, чтобы совершить свой первый самостоятельный полет. Произойти это должно было во время Второй международной авиационной недели в Санкт-Петербурге, в которой официальное участие планировал принимать П.А. Кузнецов. Но планам авиатора сбыться было не суждено. Его поломанный в поездах «Блерио-ХI» к началу состязаний отремонтировать не успели. Ремонт был закончен лишь к концу авиационной недели. И авиатору Кузнецову пришлось летать вне конкурса. Мотор вновь и вновь не удавалось отрегулировать, и Павел Андрианович смог подняться в воздух всего один или два раза. Махнув рукой на аппарат, который упорно отказывался поднимать его вес в воздух, П.А. Кузнецов доверил его своей жене.

Все шло удачно, но, оторвавшись от земли, госпожа Кузнецова-Новолейник то ли перетянула «гош» (так тогда назвали ручку управления) на себя, то ли не удержала машину в горизонте. Аэроплан перевернулся. Аппарат ремонту не подлежал, и счастье Домникии Иларионовны, что она не пострадала при этой аварии.

Больше попыток самостоятельно летать она, видимо, не предпринимала. То ли испуг был очень силен, то ли муж категорически воспротивился… Мужьям красота жены всегда дороже их общественного и профессионального успеха.

Настоящим авиатором Домникия Иларионовна не стала. Но почетное место свое в истории российского летания застолбила. Ведь она явилась первой женщиной нашего Отечества, попытавшейся самостоятельно подняться в воздух на аппарате тяжелее воздуха! Так что «Петербургская газета» была права, назвав Домникию Иларионовну Кузнецову-Новолейник «первой русской женщиной авиатором».

Путь был проложен, пример подан, и спустя некоторое время Россия могла гордиться своими дипломированными авиактрисами.

Семья Кузнецовых прожила долгую и счастливую жизнь. Павел Андрианович продолжил свою летную деятельность. После того как он потерпел серьезную аварию во Владивостоке в 1912 году — долго лечился и принял решение завершить летную карьеру. Авиатор вернулся к своей прежней профессии строителя.

Домникия Иларионовна посвятила себя театральному искусству. Карьера актрисы была весьма успешна. Пробовала она себя и в роли режиссера.

Осела счастливая семья в Кисловодске. Умерла первая российская авиатрисса в Кисловодске в 1962 году, в возрасте 76 лет

Подробно: см. : История Пензенского края. --